在旅游景点,马匹作为重要的服务动物,不仅承担载客、表演等功能,更是景区形象的一部分,景区马匹的管理与福利直接影响游客体验与品牌口碑,以下从专业角度解析旅游景点对马匹的核心要求。

一、健康与生理需求是首要标准

景区马匹需定期接受兽医检查,确保无传染性疾病或慢性病症,根据《旅游场所动物福利规范》,成年马每日工作时间不得超过6小时,且每工作1小时需休息30分钟,蹄部护理、牙齿检查、寄生虫防治等基础医疗措施必须形成记录,便于监管部门核查。

二、专业培训提升服务安全性

景区马匹需经过至少3个月的行为驯化训练,确保能适应人群聚集、相机闪光、突发噪音等复杂环境,持有国家认证的驯马师资格证的专业人员需主导训练过程,重点培养马匹的耐压性、服从性,云南某5A级景区要求所有载客马匹必须通过“模拟游客跌落应急测试”,确保突发状况下能保持镇定。

三、生活设施需符合动物习性

马厩建设应满足通风、防潮、保暖三项基本要求,每匹马活动面积不得小于3m×3m,国际动物保护协会建议,景区需为每匹马配备专属水槽,每日提供清洁饮水不少于50升,青岛某海滨景区创新设计可移动遮阳马厩,使马匹在等待期间也能避免日晒雨淋。

四、游客互动须建立明确规范

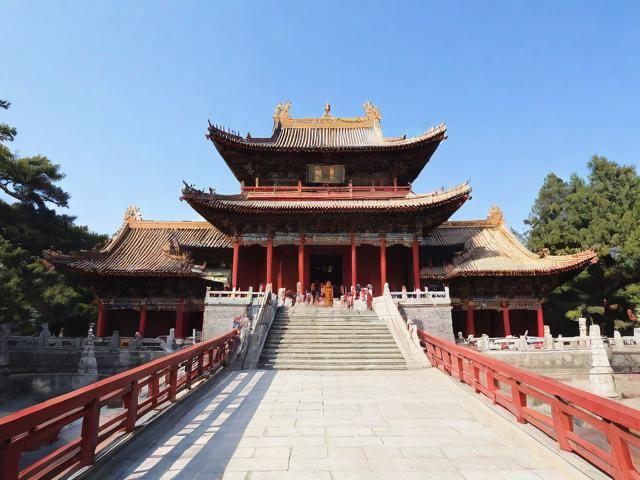

景区应设置双语警示牌,标明禁止拍打、投喂、惊吓等行为,工作人员需实时监督游客与马匹的接触距离,特别防范儿童擅自靠近马匹后方盲区,北京某皇家园林采用智能手环系统,当游客与马匹距离小于1米时自动发出提示音。

五、建立长效监管机制

引入第三方动物福利评估机构进行季度考核,考核结果与景区评级挂钩,建议游客通过官方渠道查看马匹健康档案,若发现马匹存在过度劳累、体表外伤等情况,可立即向当地文旅局举报,杭州部分景区已启用“马匹电子身份证”,扫描二维码即可查看年龄、工作记录、检疫信息。

个人观点:景区马匹管理折射出旅游业的人文温度,选择骑马项目时,游客不妨观察马具是否整洁、马匹眼神是否清亮、休息区是否达标——这些细节往往比网红打卡照更能体现景区的专业度与责任感,当更多人用理性代替猎奇,用监督代替沉默,人与动物的和谐共处才能真正实现。

发表评论