旅游景点常常人潮涌动,但游客的眉头却越皱越紧,他们举着相机打卡,却总感觉少了些什么,这种缺失并非偶然,而是当下旅游业必须直面的核心问题。

真实体验正在消失

某古镇将原住民全部迁出,只留下统一装修的商铺;某网红海滩用围栏划出“最佳拍摄区”,游客排队三小时只能停留五分钟,景区过度追求“出片率”,导致游客陷入“打卡陷阱”——照片里的笑容有多灿烂,现实中的体验就有多空洞,2023年文旅部调研显示,78%的游客认为景区缺乏“让脚步停下来的理由”。

便利设施成为奢侈品

在海拔3000米的高原景区,一位母亲抱着发烧的孩子寻找医疗服务站,最终不得不提前结束行程;某5A级景区洗手间排队超过40分钟,游客戏称“厕所游”,这些细节暴露的不是资源不足,而是服务意识的缺位,日本温泉小镇在每处休息点配备免费足浴池,冰岛景区在荒原中设置GPS定位急救桩——真正的服务竞争力藏在游客看不见的地方。

文化深度被符号化

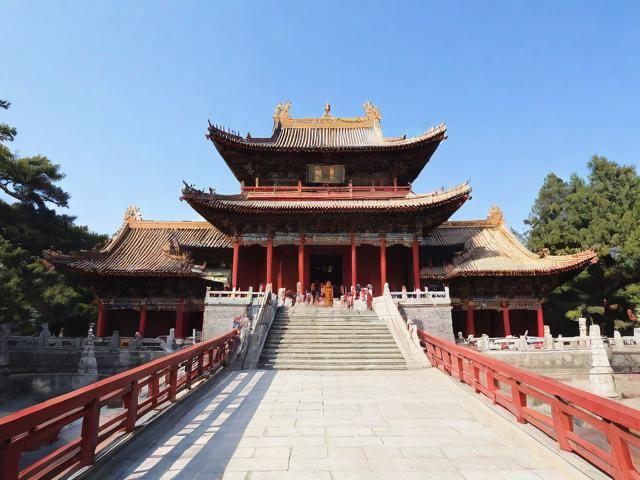

当傣族泼水节变成付费水枪大战,当纳西古乐表演缩水成15分钟快闪,文化就沦为了景区明码标价的装饰品,云南某村寨让游客参与手工织布,从纺线到染色完整耗时8小时,结果80%的参与者表示“这才是旅行该有的样子”,文化不是背景板,而是需要沉浸式参与的活态传承。

互动机制严重滞后

黄山风景区今年推出“云海预报系统”,精确率达92%,游客不再凭运气守候日出;故宫用AR技术还原文物制作过程,参观时长平均增加1.5小时,科技不是噱头,而是解决信息不对称的关键工具,当游客能实时掌握景区承载量、获得个性化路线推荐,焦虑感自然会转化为探索欲。

安全保障存在认知偏差

某漂流景区将“签免责协议”作为主要风险管理手段,某滑雪场教练资质造假率达37%,真正的安全保障应该像新加坡环球影城那样——每项设施配备双保险装置,每个操作员必须通过136项考核,安全不是免责条款,而是融入每个环节的肌肉记忆。

环保意识停留在口号阶段

青海湖周边牧民自发组建巡护队,用传统智慧监测草场退化;新西兰峡湾国家公园要求游客自带垃圾袋,出园时比入园多带500克垃圾,环保不是立几块警示牌,而是建立“使用者即维护者”的共生机制,当游客亲手在敦煌种下固沙植物,环保才真正具有生命力。

景区的核心竞争力,终究要回归到“让人成为旅行者而非过客”,东京浅草寺保留百年老铺的木质招牌,巴黎蒙马特高地容忍街头画家的即兴创作,这些“不完美”反而成就了不可替代的旅行记忆,当景区管理者开始用显微镜观察游客的痛点,用手术刀切除形式主义的赘生物,旅游才能真正回归它的本质——人与世界的深度对话。

发表评论