旅游景点的商业价值并非单纯依靠门票收入或游客数量衡量,而是通过多维度资源整合与可持续运营实现的综合效益,以下从实际案例与市场规律出发,解析其核心逻辑。

流量转化能力决定基础收益

景区客流量直接影响餐饮、住宿、零售等消费链条,以黄山风景区为例,2023年数据显示,周边民宿入住率较非景区区域高出47%,衍生出特色餐饮品牌32个,年产值突破8亿元,这种“流量-消费”的转化模型,成为商业价值的底层支撑。

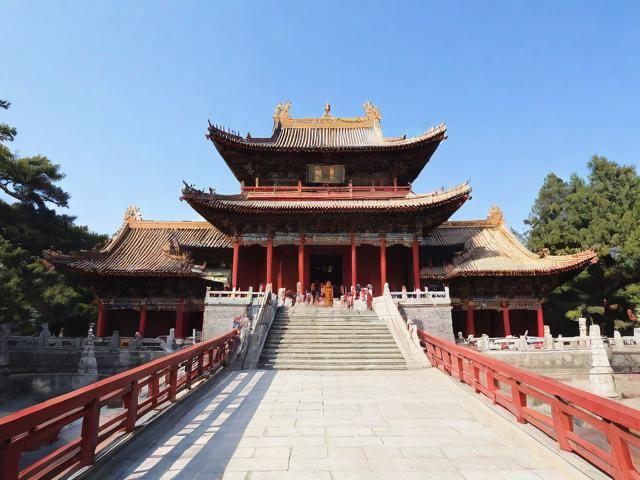

文化IP开发创造溢价空间

乌镇戏剧节通过传统建筑与现代艺术的融合,将古镇门票经济升级为文化消费生态,其衍生品销售额年均增长21%,定制化文旅服务溢价达普通门票的3倍,文化符号的独特性,使景区突破地域限制,形成可复制的商业模式。

产业联动效应放大辐射范围

迪士尼乐园的运营模式验证了跨行业联动的商业潜力,主题乐园带动影视、玩具、服饰等40余个关联产业,上海迪士尼开园三年内拉动长三角旅游GDP增长2.3%,这种“核心景区+衍生生态”的架构,大幅提升抗风险能力。

数据资产重构运营决策

九寨沟通过游客行为数据分析,动态调整接驳车路线与商铺分布,使二次消费占比从18%提升至35%,实时监测系统还能预警生态承载压力,避免过度商业化导致的资源损耗。

品牌价值影响长期竞争力

故宫博物院通过数字化展览与文创产品,将品牌认知度转化为商业势能,其线上商城复购率达43%,跨界合作产品累计销售额超15亿元,品牌信任度的建立,使商业转化具备持续迭代的可能。

个人观点认为,旅游景点的商业价值本质是资源与需求的精准匹配,过度追求短期收益会破坏生态平衡,而忽略市场规律则导致资源闲置,真正可持续的模式,需在保护文化内核与满足消费需求之间找到动态平衡点,让商业价值成为文化传承的助推器而非对立面。

发表评论