旅游景点作为人流密集的场所,天然具备商业价值,许多创业者或个体商户瞄准这一流量优势,但究竟哪些商品或服务能真正实现高转化率?以下从市场需求、消费心理及运营策略三个维度,分析适合景区周边经营的品类。

一、轻量化餐饮品类成刚需

游客在步行游览中更倾向“边走边吃”的消费模式,冰镇饮品、手工冰淇淋、现切水果盒等解暑类产品在夏季销量增长显著,冬季则可转向热奶茶、烤栗子等暖手食品,以杭州西湖景区为例,2023年夏季单个饮品摊位日均流水超3000元,关键在于控制出餐速度与产品便携性,需注意食品卫生资质公示,透明化操作流程能提升游客信任度。

二、文化符号衍生品溢价高

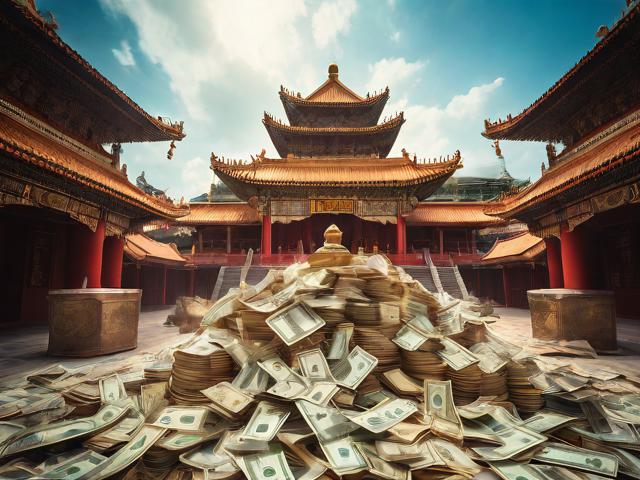

景区独有的文化元素可转化为商业价值,故宫文创年销售额破15亿元的案例证明,将建筑纹样、历史人物等元素应用于折扇、书签、徽章等小物件,定价控制在20-50元区间,能激发游客“带个纪念”的心理,关键要避免同质化,定期推出限量款或提供刻字服务可增强独特性。

三、场景化必需品需求稳定

不同景区催生差异化刚需:海滨浴场周边防水手机套日均销量可达200件;登山景区入口处出售的登山杖零售利润率达60%;亲子类景点内,泡泡机、卡通气球等“哄娃神器”复购率最高,经营者需提前调研游客动线,在停车场至景区入口的黄金200米内设点,转化率提升40%以上。

四、体验型服务创造记忆点

汉服租赁拍摄服务在古镇类景点渗透率达32%,单客消费80-150元;即时照片打印服务借助“拍立得”复古风潮,在樱花季等特定场景日均接单超100笔,此类项目需设计标准化服务流程,如服装消毒记录展示、拍摄点位指引图,消除游客质量顾虑。

个人观点:景区商业的本质是“替游客节省时间”与“制造稀缺体验”的结合,曾接触过黄山脚下某商户,将当地毛峰茶与定制登山故事手册组合销售,客单价提升3倍,建议从业者每季度更新30%产品线,在收银台设置反馈二维码,用真实数据淘汰滞销品。

发表评论