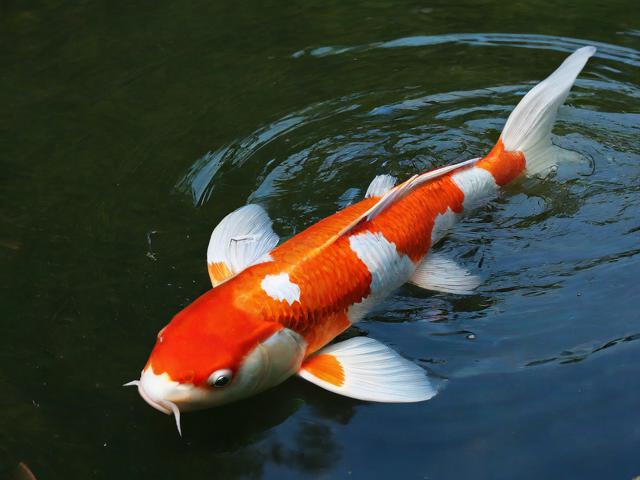

漫步于国内众多园林或寺庙,常能看到池中游弋的彩色鲤鱼,这些鱼群体态优雅、色彩斑斓,游客习惯称它们为“锦鲤”,但不同地区和文化中,它们的名字与寓意却暗藏玄机。

一、锦鲤的“别名”与文化符号

在江南古典园林中,锦鲤常被称为“水中的牡丹”,因其鳞片色泽如花瓣般绚丽;而北方一些寺庙则沿用古称“绯鲤”,取“红”为吉兆之意,日本庭院文化传入后,“御神鲤”一词逐渐流行,特指被赋予祈福意义的观赏鲤鱼,名称的差异不仅体现地域特色,也映射出人们对自然生灵的不同解读。

二、从神话到科学的认知演变

中国古籍《尔雅》记载“鲤为诸鱼之长”,唐代起红鲤被视作祥瑞之物,现代科学证实,锦鲤实为普通鲤鱼(*Cyprinus carpio*)的变种,通过数百年选育形成金黄、绯红等花纹,其色彩源于皮肤中的类胡萝卜素与黑色素细胞相互作用,这一发现让锦鲤从神秘符号转化为生物学研究对象。

三、景区锦鲤为何“与众不同”?

旅游景点的锦鲤往往体型更大、颜色更鲜艳,这与专业养殖技术密切相关:水质需保持pH值7.0-7.5,每日投喂富含虾青素的饲料以增强色彩,冬季还需恒温设备避免休眠,北京颐和园曾对昆明湖锦鲤进行基因检测,发现其携带显性红色基因的比例高达83%,印证了人工选育的科学性。

四、与锦鲤互动的正确方式

游客投喂时需注意:景区提供的专用饲料不含油脂,避免污染水体;硬币投掷会损伤鱼鳃,福建开元寺曾因游客抛币导致7尾百年锦鲤死亡,观察时保持1米以上距离,喧哗易引发鱼群应激反应,杭州灵隐寺通过设置透明投食管,既满足互动需求又保护生态平衡。

站在苏州拙政园的九曲桥上,看一池锦鲤逐光而动,突然理解古人为何将其比作“流动的山水画”,这些被赋予美好期许的生物,早已超越单纯的观赏价值,成为连接自然景观与人文情怀的纽带,当游客举起相机时,或许真正该记录的不仅是鱼群的美丽,更是人类对和谐共生的永恒追寻。

发表评论