你是否也遇到过这样的情况?精心策划的旅行,被社交平台上铺天盖地的“网红打卡地”吸引,到了现场却发现滤镜破碎、体验缩水?过度包装的旅游目的地,正在悄悄消耗游客的信任,这类现象背后,藏着值得警惕的消费陷阱。

识别虚假宣传的关键信号

数据显示,2023年国内旅游投诉中,“宣传与实际不符”占比达37%(来源:中国文旅研究院),若某景点宣传中出现“唯一”“全球顶级”等绝对化表述,却缺乏具体文化背景或历史佐证,需保持警惕,例如某地标建筑被冠以“东方小巴黎”称号,实地探访却仅有几座仿欧式雕塑,周边设施尚未完善。

真实体验比概念更重要

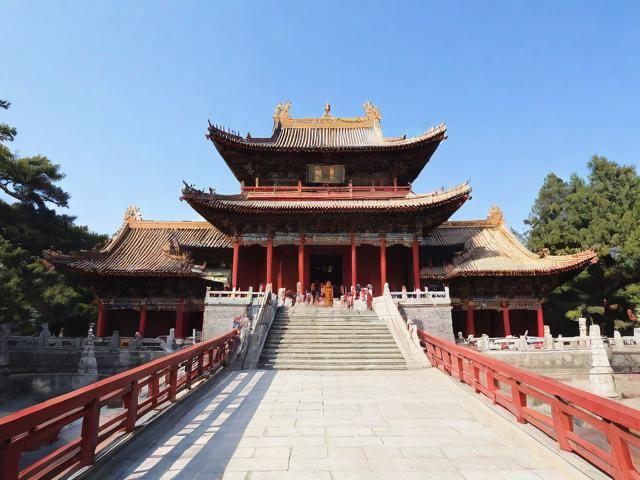

资深旅游规划师李敏指出:“游客越来越看重沉浸式体验,而非空洞的噱头。”某古镇曾以“千年非遗文化”为卖点,实际仅安排商业化的手工艺摊位,真正的手艺人早已搬离,相比之下,云南沙溪古镇保留茶马古道原貌,当地居民自发组织文化讲解,反而实现口碑逆袭,近三年复游率增长21%。

避坑指南:三步锁定靠谱目的地

1、交叉验证信息源:对比旅游局官网、OTA平台真实评分、游记平台最新带图评论,特别注意差评中重复提及的问题。

2、关注在地文化细节:真正优质的景点往往在交通指引、厕所卫生、无障碍设施等基础服务上经得起推敲,日本白川乡合掌村就将茅草屋顶维护过程转化为游客可参与的体验项目。

3、警惕“人造奇观”:某海滨城市耗资数亿建造的“天空之镜”,实际由玻璃平台和反光贴纸构成,这类项目生命周期通常不超过8个月。

当旅行从探索变成“打卡竞赛”,我们失去的不仅是金钱和时间,选择目的地时,不妨多问一句:这里打动人的是精心设计的营销话术,还是真正值得驻足的风景与文化?或许放下对“网红标签”的执念,才能遇见更真实的旅途。

发表评论